この衝撃をどのように伝えたら良いのだろうか・・・。

震災以後ボクが感じた「ニッポン」という国へのどうしようもない諦念。

その諦念の根っこを見定めるべく、様々な著作を貪り、神社仏閣を経巡り、してきたのだけれど、

この「永続敗戦論」によってすべてが溶解し、ドロドロと混濁した悪臭放つ老廃物となって、面前したように思う。

この国の「欺瞞」や「謀略」が政権交代から震災・原発事故という過程において露わになったのだけれど、

ある意味それは「民主党」政権下であったから露見したとも言える。これが「自民党」であったら、そのまま欺かれていたのだろう。

つまり、私たちが日頃「ニッポン」という国に抱くイメージは、明治維新の伊藤博文政権から以後96代に亘って連綿と護持された「国体」の域を出ない。

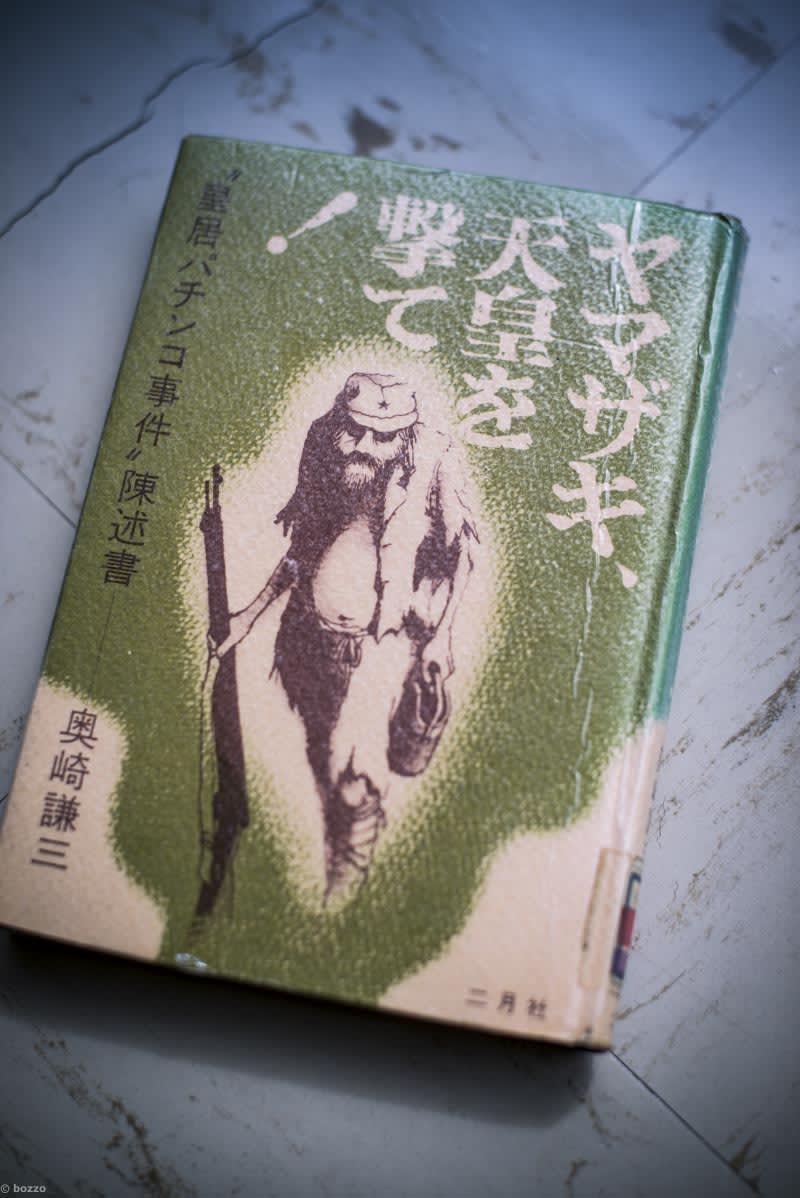

その「国体」とは、天皇を君主と仰ぎ見ながらも、立憲政治というカタチ上の民主主義で国民を欺く構造体であった。150年間、その事実を疑うことは否認されつづけた。

明治政府は「神仏分離」と「神社合祀」によって巧妙に【天皇教】を構築し、自然崇拝の民の信仰心を「現人神・天皇」に収斂させた。

現存する神道の居心地の悪さは、その亡霊が今も公然と居座っていることに因する。

収斂された民の信仰心は、そのまま「強い国ニッポン=国体」への醸成へと、育まれていった。

脆弱だった天皇君主教の求心力も、海の外に広がる得体の知れない大国の脅威を目のあたりにすることで、必然的に強大化した。

「国体」を謀った権力護持者たちも、大国へ果敢に挑む「富国強兵」精神で徐々にその矜持を増大させていく。

満を持して放たれたのが「開戦の詔勅」である。

大東亜圏の平和保持を大義とし、大国アメリカへ宣戦布告をする。そこには【天皇教】が建立した「強い国ニッポン」の成就が目的としてあった。

いわば、明治維新以後、権力護持者たちが謀った「国体」は、大東亜圏まで増殖し、世界に君臨するところまで進む必然を内包していた。

それはそうだろう。元々が虚勢から形作られた【天皇教=国体】である。

「ひとつの嘘を突き通すには、さらなる嘘を積み重ねなければならない」

国民を欺き通すためには、どこまでも虚勢を張り続けなければならなかった。

虚に彩られた「国体」が招いた戦争。その結果は惨憺たる結果となった。

虚勢を突き通すために大翼賛体制で以て、「欲しがりません勝つまでは」を拠り所とし、「天皇陛下萬歳!」で多くの若者に犠牲を強いた。

軍事計画、食糧供給計画も杜撰なまま、数千名数万名もの兵士を熱帯前線に派遣し、ほぼ全滅させた。

オキナワでは米兵への投降は魂を売ることとされ、「一億玉砕」の詔によって11万もの集団自決を強要した。

虚ろな「天皇教=国体」の大敗は、火を見るよりも明らかだった。

明治維新以後構築された偽りの国体は、全否定されて当然であった。

さらに駄目押しの2発…「リトルボーイ」「ファットマン」それぞれが「ウラン原爆」「プルトニウム原爆」…投下。

わが国土を広大な実験場として提供する…という究極の「辱め」を受ける。

そのような事態を招いた中でも、大政翼賛会は本土決戦を計画していた。

8月15日のポツダム宣言受託は、国土国民を守る英断だったと教科書には書かれているが、本質は違っていたのである。

白井聡氏は語る。なぜ本土決戦は避けられたのか…と。そこには【革命よりは敗戦がまし】という権力護持者の矮小な謀略があった。

かくて、問題の焦点は、革命・革新に見定められなければならない。河原宏は、戦争終結の決断の本質を「革命よりは敗戦がまし」という選択として捉えている。

この把握は、なぜ本土決戦が避けられたのかを明快に説明する。本土決戦の準備段階で、大本営は軍を二つに分けることを決めていたという。

本土内での連絡が途絶され、統一的な指揮を執ることが不可能になると予測されたからである。もはやいかなる中央からの命令もなく、各部隊は独自の判断で

戦闘行動を決定するという状況が予想された。「それは組織論的な「国体」の否定、つまり革命に通じてしまう。天皇制支配層が本土決戦を危惧したのもこの点にあった」

(中略)

このような事態が避けられたことと引き替えに、「日本人が国民的に経験しそこなったのは、各人が自らの命をかけても戦わなければならないと自主的に決意すること

の意味を体験することだった。近衛らが【革命よりも敗戦がまし】というカタチで、なんとしても避けようとした【革命】とは、究極のところ各人が自主的決意と判断によって

行動するに至る状況のことだったのではないか」

明治維新以後、虚構に虚構を上塗りしてもはや堅牢となったモルタルの「国体」は、国民主体の「転覆劇」を経ることなく、権力護持者たちによって巧妙に現代へと移行する。

それは、恥辱の「敗戦」を【終戦】に、絶対的「君主」を【象徴】に、虚勢の「戦犯」を【神体】に、鬼畜「米英」を【親米】隷属に、すり替えることで成立した。

そもそも「国体」とは、なんだったのか?

私たちは日頃、思い思いの手前勝手な欲望を胸に、己の利益を獲得すべく邁進する【利益社会】の中で生活している。

よもやこの【利益社会】が瓦解することはない…という大前提が、震災が興るまでは成立していたのだった。

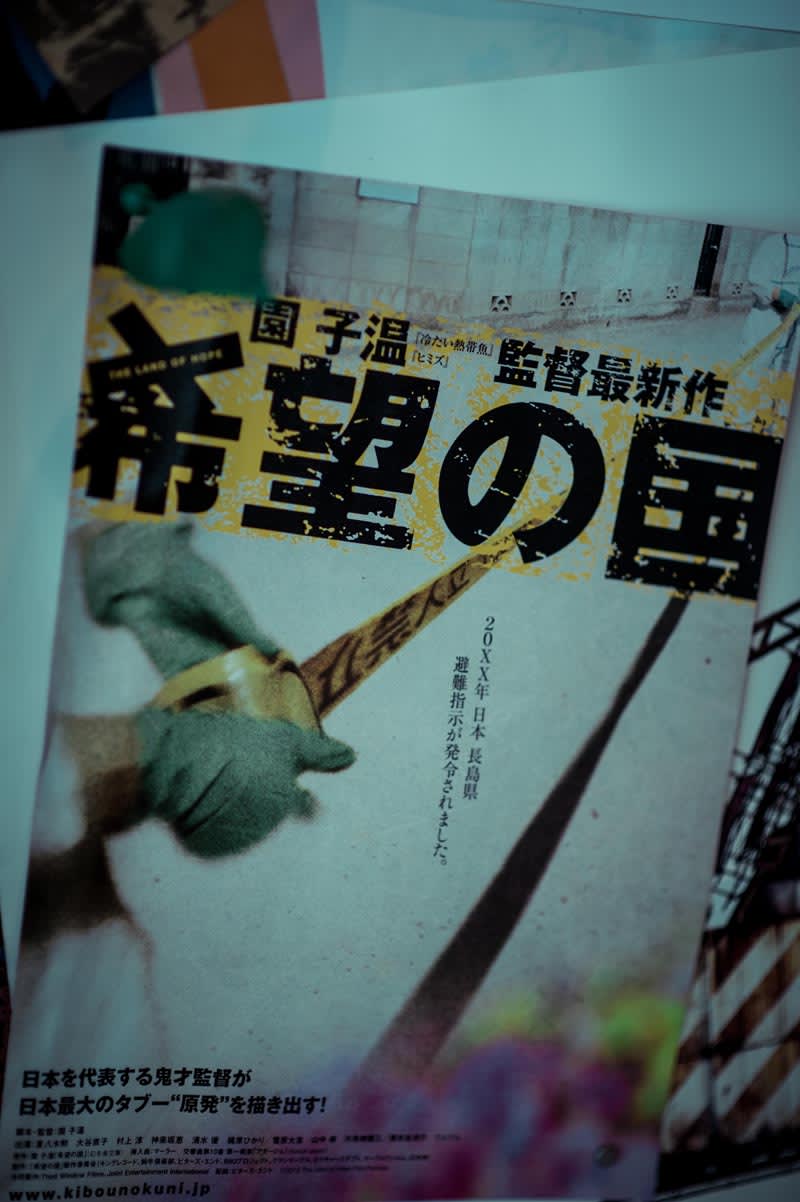

しかし、震災によって【利益社会】はあまりにも脆いことが露呈した。

強者だけが利益を奪い取る構造では、外部による不可抗力によって、弱者はどんどん切り捨てられることとなるからだ。

そこに「強い国ニッポン=国体」という妄想が、再び首をもたげてきた。

明治維新以降、巧みに「保身」されてきた虚ろな「国体」が、またもや権力護持者たちによって宛がわれようとしている。

ふたたび私たちは虚構に虚構を上塗りしようとしている。虚ろな【天皇教】の亡霊をそのままに、強い国の迷妄に分け入ろうとしている。

「お・も・て・な・し」の国ニッポンの偽りに「お・と・し・ま・え」をつけることナシに。

【革命より敗戦がまし】と国民を欺き通したこの国の虚栄を糺すことナシに。

白井氏はマルクスの言葉を引用する…「歴史は反復する。一度目は悲劇として。二度目は茶番として」。

伊藤博文が巧妙に作り上げた「国体」なるものに再びしがみつくことは、つまり反復を意味する。

わたしたちは自分たちの意識でもってこの「国体」を全否定しなければならない。

それはどのようなカタチでか?

わたしたちが真に欲する「守らなければならないもの」を提示することによって…だ。

それはなにか?

それは、回りを海に囲まれた肥沃な国土、自然を畏れ祀る信仰をもった、敬虔な国民性ではないか?

この唯一無二の風土で培われた精神が、なによりも守らなければならないものでは、なかったのか?

その目線にしっかりと立脚すれば、その国土を喪わないために為すべき方向は、「火を見るより明らか」だと。

血迷うな、日本の民よ。

国境すべてが海に開かれた国ニッポン。戦うことにこれだけ不都合な国ニッポン。

足元をしかと見つめれば、為すべきこと、目指すべきことは、明快なのだ。