オリジナル脚本

製作:群馬県

出演:役所広司、安聖基(アン・ソンギ)、クリスティン・ハキム、他

群馬県吾妻郡中之条町大字五反田3527-5

伊参スタジオ公園内『眠る男』制作室

竹野に住まう舞台写真家の地域自治。

オリジナル脚本

製作:群馬県

出演:役所広司、安聖基(アン・ソンギ)、クリスティン・ハキム、他

群馬県吾妻郡中之条町大字五反田3527-5

伊参スタジオ公園内『眠る男』制作室

オリジナル脚本

製作:群馬県

出演:役所広司、安聖基(アン・ソンギ)、クリスティン・ハキム、他

群馬県吾妻郡中之条町大字五反田3527-5

伊参スタジオ公園内『眠る男』制作室

「人間って、大きいんかい、小さいんかい…」

役所広司扮する「上村」が、逝ってしまった「拓次」に問いかけるセリフ。

大きい小さいを云うとき、人間と比べて大きいものを人間は大きいと云い、

小さいものを小さいと云う。蚤はつかめないくらい小さいから小さいと云うが、

大きすぎてつかめない象は大きいと云う。

自分のカラダの行動を基準にしてしか、ものの大小は表れてこない。

しかし、人間のカラダの行動という尺度を取り払ったときに、

人間というのは、大きいんだろうか?小さいんだろうか?

このセリフは、つまり人間は神の前で無限に小さくもなるし、大きくもなりうる。

大きいとか小さいとかの尺度が消滅してしまう場所の前では、

では、われわれはいったい何なのか?

オリジナル脚本

製作:群馬県

出演:役所広司、安聖基(アン・ソンギ)、クリスティン・ハキム、他

群馬県吾妻郡中之条町大字五反田3527-5

伊参スタジオ公園内『眠る男』ポスター

オリジナル脚本

製作:群馬県

出演:役所広司、安聖基(アン・ソンギ)、クリスティン・ハキム、他

群馬県吾妻郡中之条町大字五反田3527-5

伊参スタジオ公園内『眠る男』セット

自己批判ないし自己否定とは、在るべき自己の立場から現に在る自己へと差し向けられる厳格な省察。

つまり、自己否定なきこの国の精神情況は、在るべき自己(理念)を持たないことが常態であるということ。

なぜ理念を持たないか…といえば、市場経済が理念を持たないとの同義である。

当たり前の理屈が通らないこの国の精神は、背骨のない軟体動物のようだ。

写真は立入禁止区域の大熊町立熊町小学校前。

↓ ↓ ↓ 以下、伊藤益氏の高橋和巳著『憂鬱なる党派』への考察 ↓ ↓ ↓

多様な価値観が等価なものとして並列する精神情況が内燠に定位されないかぎり、

人は自己批判ないし自己否定と無縁であり続ける。

そうした精神情況は、人が青年期を終える段階になって、その人の内面に初めて生起する。

というのも、その人が生きた現実の多様性が価値観の相剋をもたらすのであって、

錯綜する現実を「事実」として素直に受け止めうる境位に達するためには、

なまなましい葛藤に満ちた「実社会」で、少なくとも数年を生きることを必要とするからだ。

利害関係や知的関係が複雑に絡み合う場で、責任性の負荷に耐えながら一つ一つの行為をなしてゆくときに、

人ははじめて、現に在る自己を見据え、在るべき自己の姿を思い浮かべることができる。

自己批判ないし自己否定とは、在るべき自己の立場から現に在る自己へと差し向けられる厳格な省察であり、

そうした省察をなしうるには、おのずからに、「実社会」を生きながらいつまでも在るべき自己を

実現できない自己(現に在る自己)への激しい苛立ちこそが、自己批判ないし自己否定の原拠であり、

そうした苛立ちとは本質的に無縁な青年たちが、語のまったき意味で自己批判ないし自己否定の主体となるという事態は、

少なくとも本書にとって夢想だにできない空虚な幻想である。

(中略)

高橋は言う。陽光のなかでバイクを駆逐させる青年たちの青春だけが青春だったのではない。

時代の矛盾に内面を引き裂かれた青年たちが、主導的な理念が非在であるままに、

対立と葛藤を重ねた挙げ句、相ともどもに自壊していったその姿もまた、戦後の青春の一コマだったのだと。

高橋は、『憂鬱なる党派』において、自壊する青年たちの内面に深く立ち入り、

その内部的な矛盾や苦悩を剔抉することによって、この国の『戦後』が、表面上の経済的繁栄を余所に、

実は深刻な問題を内含するものであったことを明確にしようとしている。

(中略)

登場人物たちは、終始、累々たる屍をこえて構築された「現実」にどのような未来性を付与すべきかを巡って深刻に苦悩している。

つまり、作者が彼らに与えた眼差しは、単に「戦後」にのみ向かうものではなく、

「戦後」の直因にほかならない「戦」をいかにとらえるべきかという観点を、その核心に据えるものだった。

「戦後」とは、「戦」の本質をとらえ、「戦」のただなかに屍を曝した無数のモノ云わぬ精神を

凝視することをとおして、はじめてその意義を問うことのできる時代である。

作者は、こうした視点に立って、『憂鬱なる党派』の登場人物たちの思念を丹念かつ克明に描いている。

高橋和巳を繙けば繙くほど、敗戦後71年のこの国のあゆみが、

欺瞞に充ち満ちていることに、憤死しそうなほどだ。

結局、この国の自浄システムは、壊れたままなのだ。

六〇年代の安保闘争も「ごっこ」でしかなかった。

尾翼を喪ったまま、コントロール不能の「堕落」、

そして「亡国」に邁進している…としか思えない。

「希望」を描くことが出来るのだろうか?

人間はここまで愚かなのか?

↓ ↓ ↓

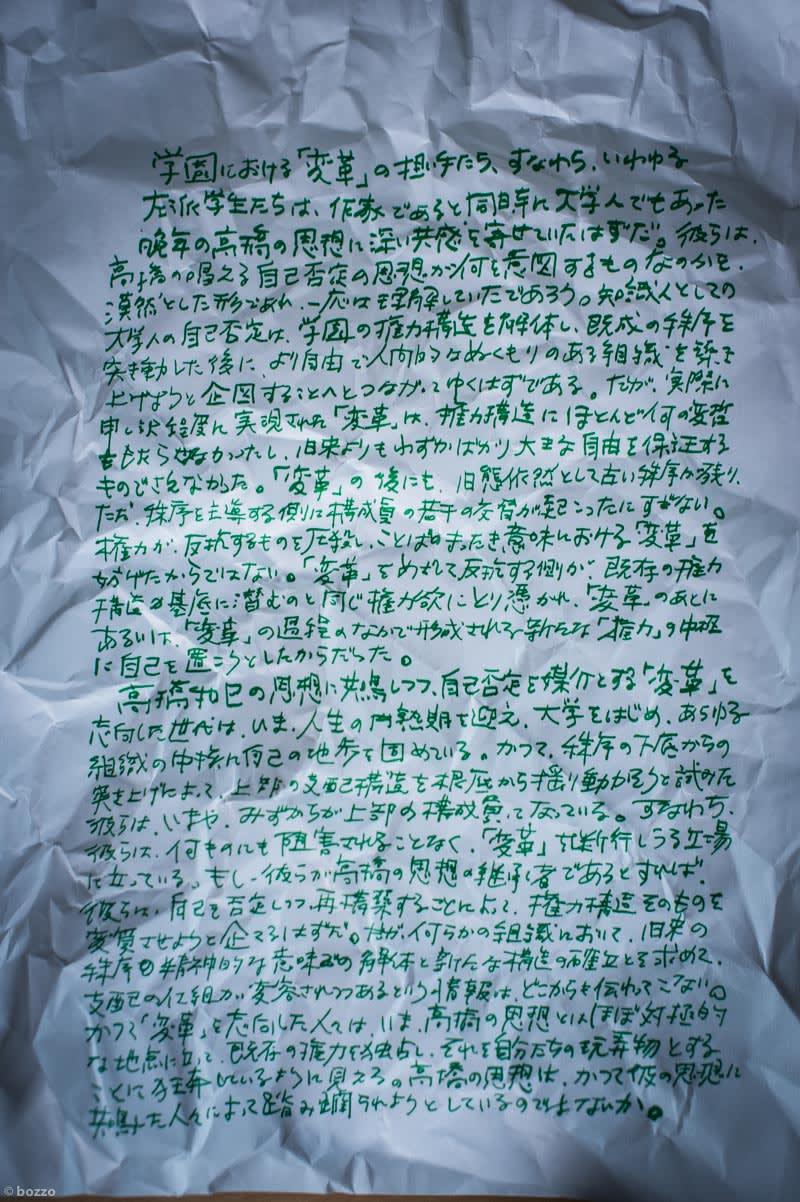

学園における「変革」の担い手たち、すなわち、いわゆる左派学生たちは、

作家であると同時に大学人でもあった晩年の高橋の思想に深い共感を寄せていたはずだ。

彼らは、高橋の唱える自己否定の思想が何を意図するものなのかを、

漠然としたカタチではあれ、一応は理解していたであろう。

知識人としての大学人の自己否定は、学園の権力構造を解体し、

既成の秩序を突き崩した後に、より自由で人間的なぬくもりのある組織を築き上げようと

企図することへとつながってゆくはずである。

だが、実際に申し訳程度に実現された「変革」は、

権力構造にほとんど何の変哲ももたらさなかったし、

旧来よりもわずかばかり大きな自由を保証するものでさえなかった。

「変革」の後にも、旧態依然として古い秩序が残り、

ただ、秩序を主導する側に構成員の若干の交替が起こったにすぎない。

権力が、反抗する者を圧殺し、ことばのまったき意味における「変革」を妨げたからではない。

「変革」をめざして反抗する側が、既存の権力構造の基底に潜むのと同じ権力欲にとり憑かれ、

「変革」の後に、あるいは、「変革」の過程のなかで形成される新たな「権力」の中枢に自己を置こうとしたからだった。

高橋和巳の思想に共鳴しつつ、自己否定を媒介とする「変革」を志向した世代は、

いま人生の円熟期を迎え、大学をはじめ、あらゆる組織の中核に自己の地歩を固めている。

かつて秩序の下底からの突き上げによって、上部の支配構造を根底から揺り動かそうと試みた彼らは、

いまや自らが上部の構成員となっている。すなわち、彼らは、何ものにも阻害されることなく、

「変革」を断行しうる立場に立っている。もし、彼らが高橋の思想の継承者であるとすれば、

彼らは、自己を否定しつつ再構築することによって、権力構造を変質させようと企てるはずだ。

だが、何らかの組織において、旧来の秩序の精神的な意味での解体と新たな構造の確立とを求めて、

支配の仕組みが変容されつつあるという情報は、どこからも伝わらない。

かつて「変革」を志向した人々は、いま、高橋の思想とほぼ対極的な地点に立って、

既存の権力を独占し、それを自分たちの玩弄物とすることにより狂奔しているように見える。

高橋の思想は、かつて彼の思想に共鳴した人々によって踏み躙られようとしているのではないか。

(伊藤益著「高橋和巳作品論」八_自己同一性への憎しみ…より)

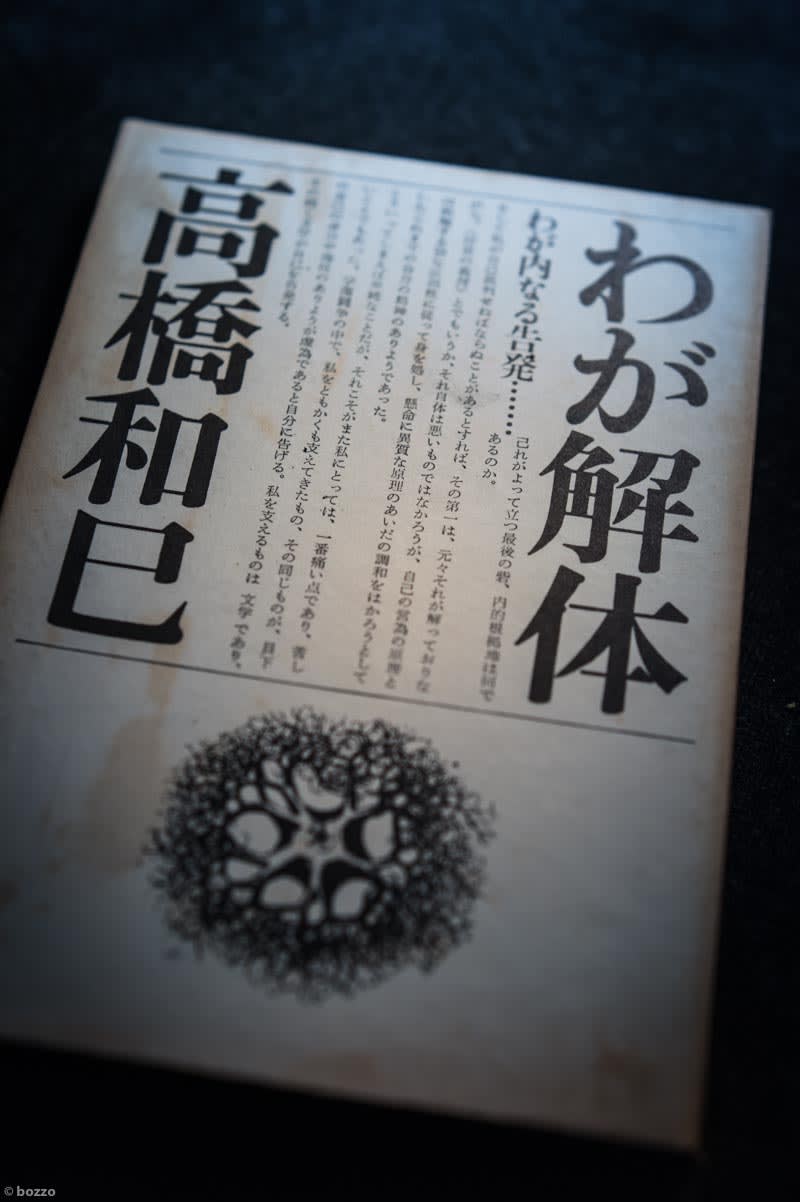

三島由紀夫、中上健次とともに

ボクの中では忘れることの出来ない作家、高橋和巳。

これは全共闘世代に最も読まれた学園紛争のドキュメント。

1971年3月の刊行。装幀は杉浦康平氏。

「如何せん如何せんと言うことなき者、我これを如何せん」

彼が生涯を通じて訴えたのは、

この世界は変革されるべきものであるという一貫した主張であり、

文学とはそのための手段である…という貫かれた姿勢。

三島由紀夫、中上健次、高橋和巳…。

真摯に時代と向き合い、瓦解してしまった作家たちの

その崇高な生き様を、今こそ見倣うべきとき。

「1/10 Fukushimaをきいてみる2015年」上映@渋谷UPLINK

古波津陽監督と、役者佐藤みゆきさん。

フクシマの今を知ってもらおうと、10年というスパンで毎年1作映画を作ることを自らに課した古波津陽監督。

その発端は福島出身の役者_佐藤みゆきさんとの出会いだった。

みゆきさんのご両親は田村市で葉たばこ栽培を営んでいて、

震災の原発事故によって放射能災害をモロに被った。

母と娘、父と娘の、年を重ねての対話だけでも

このドキュメンタリーは相当貴重な記録だと、ボクには感じられた。

そんな渦中の佐藤家の今と、福島で様々に苦悶している人々の今を、この映画は等身大に捉えている。

津波によって家族を奪われた男性が、県からの要請に動じず全壊した「我が家」をそのままに保存し、

救えなかった魂への慰めと、なにより己自身の心の傷を癒やすべく、

その家屋と共にあらんとする姿勢に、打ち震えた。

その男性の家族の遺体はまだ見つかっていない。男性は言う。

「放射能によって立入禁止となり放置されている沿岸部はいまだに死体捜索が行われていない。

あと2年、いや3年。このようなどっちつかずの状態のまま、被災者も放置されている。

おかしいでしょ。納得することなく、宙ぶらりんな状態で生き続けなきゃならねえ」

この他にも10人ほどの被災者の今が語られていて、

それが毎年アップデートされている。

これは物凄いドキュメントだ。

あと7年、しかと追いかけたい。

岩井俊二監督久々の邦画。映像を担当していた篠田昇さんが最後に録った『花とアリス』以来だから、12年ぶりか。

本編が始まる前に様々な映画の予告編が流れて、どれもこれもが紋切り型のドラマティックな仕立てで、

観る者に「映画」を強要するようなモノばかりだったのだけど、少なくとも『リップヴァン』は余白やのりしろが多く、

多様な視点を与える…という意味でも、とても優れた作品だと思う。

「リップ・ヴァン・ウィンクル」とは、アメリカ版の「浦島太郎」という意味らしく、

「時代遅れの」「時代錯誤の」といったニュアンスが含まれるコトバ。

その『リップ・ヴァン・ウィンクル』が劇中で異彩を放つCoccoの役どころだ。

Coccoの存在を知ってから戯曲を書き下ろした…というから、まさに当て書き。

この映画はCoccoナシには全然成立しない。そのくらい強い存在感で、映画の核となるメッセージを残す。

劇中Cocco演じる「真白」が、Jazz喫茶ばりの店で歌う荒井由美の「何もなかったように」の歌詞が、全てを語っている。

人は失くしたものを胸に美しく刻めるから

いつも いつも

何もなかったように 明日をむかえる

黒木華演じる「七海」が、ウソに塗り固められた世の中に翻弄され傷つく中で、

この世界はさ、本当は幸せだらけなんだよ…と、うそぶく。

コンビニの店員が、こんな自分のために、買ったモノを袋に詰めてくれる…それだけで、有り難いと。

関わる人の親切が、自分にはイタいから、その痛みを緩和させるために、ワタシはお金を払うのだと。

『スワロウテイル』『リリィシュシュ』と監督は、世の中にある「お金」の価値について、一石を投じてきた。

今回は、その図式を裏返すような解釈で、「お金」がやさしさの代償だと位置づける。

そう読み替えることで、「世の中すべて幸せだらけ」と、うそぶくのだ。

表面的な体裁さえつけば、中身のことなんか構っちゃいない現代。

学歴や肩書き、整形までして表層的なスペックを揃え、「見た目」だけで判断するネット下支え社会。

「大学教授がマザコン」だったり、「イケメンがおかまちゃん」だったり、

「結婚式に出席する親族がみな代役」だったりと、ぐにゃぐにゃした中身と表層の均衡が崩れまくってる。

そんな時代にあって、「リップ・ヴァン・ウィンクル」な真白は、

関わるひとたちが優しすぎるから、お金を払う…だなんて発想で、身も心もズタズタに傷ついてしまう。

3時間もの上映時間、そのほとんどが欺瞞に塗れた「見える」表層ばかりの世の中で、なんともやり切れなくなるのに、

Cocco演じる「真白」の、その「見えない」世界への希求が、一条の光として絶望の未来に届くのだ。

岩井俊二監督の、その一貫した姿勢が、胸を打つ。

篠田昇カメラマンのアングルを踏襲する、揺れ続けるハンディのフレーミングも素晴らしい。

桑原まこさんアレンジのピアノ曲「歌の翼に」(メンデルスゾーン作曲)が深く深く胸に響く。

やはりやってくれました、必見です。